Pedro David, fotografias da série Esqueletos, 2023

Pedro David, fotografias da série Esqueletos, 2023

A menos que você seja um daqueles que tentam embalsamar suas lembranças registrando compulsivamente todos os ângulos possíveis de todos os objetos, pessoas e paisagens que encontra em suas viagens, notará que as poéticas Pedro, Paula e Luciana, embora diferentes entre si, têm muito em comum. Assim como duas, três ou mais rotas – férreas, rodoviárias, navais, aéreas, subterrâneas – se cruzam em algum ponto, interceptam-se, roçam-se, trocando feromônios para depois se despedir rumos aos seus destinos; assim como o tronco de uma árvore carrega em seu interior latências distintas, que só mais tarde ficarão evidentes nas direções e alturas com que os galhos se abrem ao ar, esses artistas têm em comum o desejo da natureza, a vontade de compreendê-la, sabedores que não há cisão possível entre nós e ela.

Pedro David não precisou da pandemia para olhar para as coisas próximas, os objetos comezinhos com que coabitamos os espaços de nossas casas. A pandemia facultou o estreitamento desse convívio, a compreensão da sua relação com o ambiente, do ritmo comum entre a sua respiração e a respiração da casa. A visão da intimidade dessa relação ficou flagrante em suas primeiras imagens, por exemplo, na fotografia intitulada Cozinha (Série Rota Raiz, 2002-2012), protagonizada por pratos de ágata empilhados, uma reunião de panelas de alumínio amassadas, com nódoas cor de sujeira de debaixo das unhas, talheres reunidos eretos como uma tropa, em suma, um conjunto de coisas velhinhas com bordas desbeiçadas com pontos de ferrugem, o corpo do metal reagindo ao tempo, disposto parte sobre uma mesa, parte pendurado na parede como um varal desbaratado, testemunho pungente da interdependência entre nós e as coisas.

Pois estamos quebrando esse pacto. Com a série Madeira de lei, Pedro David trouxe uma sucessão de registros –Sufocamentos-: árvores deixadas para morrer em meio a plantações assassinas de eucaliptos, algumas ainda resistindo com suas copas verdes, outras já mortas, troncos cinzas, esqueletos calcinados.

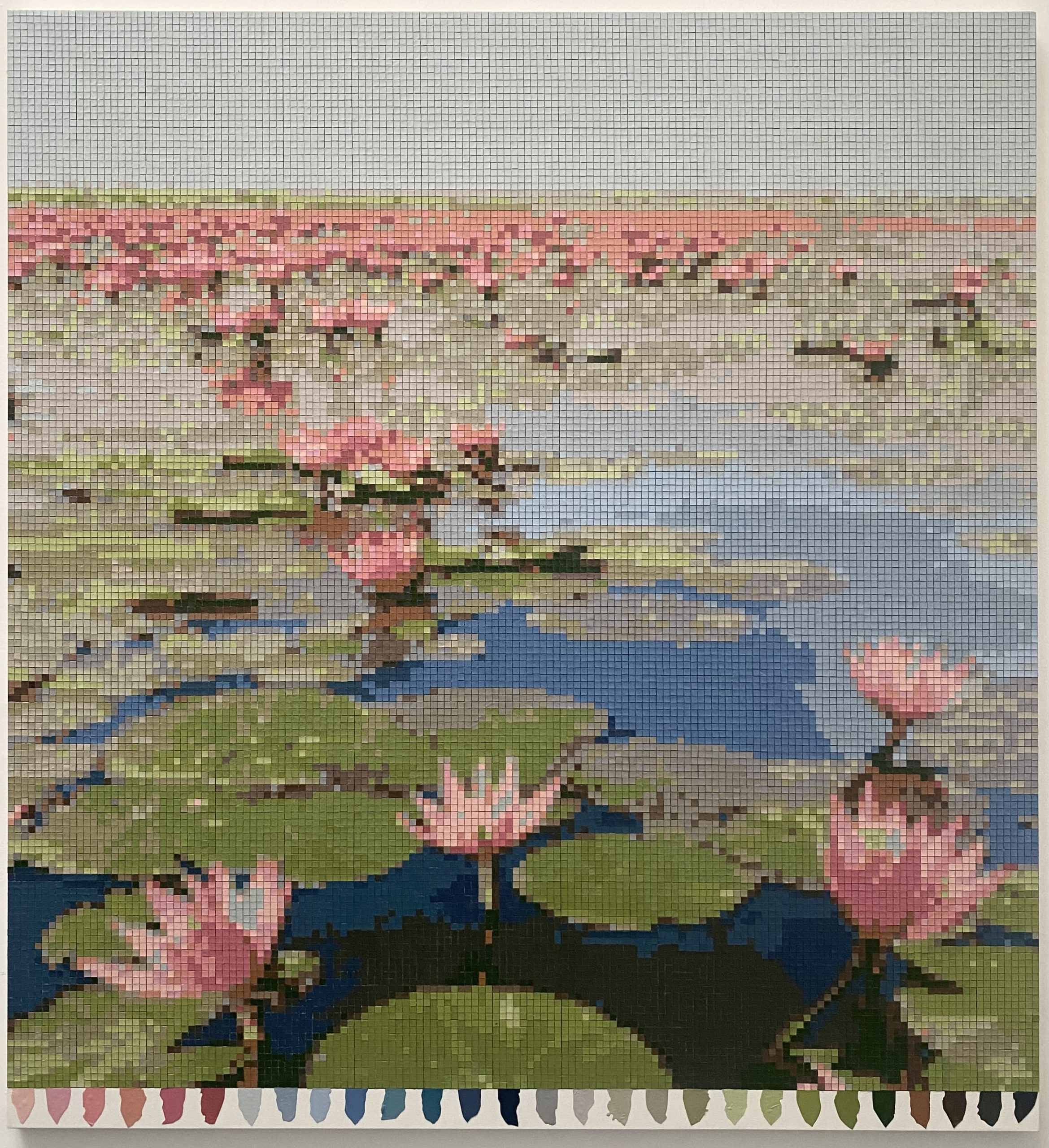

O interesse pela natureza gerou proximidades de toda sorte. E qualificar sua produção recente, como a parcela escolhida para essa mostra, não dá conta da amplitude de sua ação. Será mais preciso designá-la como impressão. Como? A série Esqueletos, por exemplo, consiste em colher folhas secas, desidratadas a ponto de reduzidas às suas estruturas. Nada lhes sobrou dos limbos, das regiões laminares, verdes de clorofila. Desgarradas dos corpos das árvores ou arbustos, ciclos encerrados, restam-lhes apenas os pecíolos, os vasos condutores e as linhas que arrematam as bordas, tudo ressequido como um vitral despojado de seus pedaços coloridos, um desenho intrincado e leve como se fora riscado no ar. Antes de desaparecerem pulverizados no chão, o artista as toma. A delicadeza do material exige cuidados. Deposita uma ou mais folhas sobre uma folha de papel fotográfico de prata com 25 x 20 cm. Folha sobre folha, deixa que a luz banhe o papel fixando sua ossada em preto e branco ou branco e preto. A série Carimbos de esporos envolve processo semelhante. Em lugar da suspensão da marcha da morte das folhas, um degrau antes de seu desaparecimento, Pedro David recolhe os esporos – as estruturas reprodutivas dos cogumelos -, que explodem desde o interior de suas pregas, lâminas e tubos. Uma folha de papel apara parcialmente essa chuva, tecnicamente um carimbo propiciado por um único ou um conjunto de cogumelos.

Nos dois casos fica patente a recusa da ação fotográfica como um lance superficial, um mero instante isolado da figura ou fato retratado. Benjamin, em sua Pequena história da fotografia (1931), defendia que o tempo dilatado despendido em uma fotografia capturava a interioridade do que era fotografado. Pedro David, evitando a instantaneidade contemporânea, coleciona e imprime fragmentos da natureza, aproximando-os das pinturas realizadas nas paredes das cavernas.

Luciana Magno sequer serve-se de aparatos. Seu corpo, parte da natureza, deseja encontrar-se com ela, fundir-se a ela, sem a mediação de equipamentos, sem nada que se interponha. Seu projeto lembra a memorável conclusão de Eugen Herrigel, em seu livro A arte cavalheiresca do arqueiro zen, quando ele, indagando-se sobre a modalidade prática – o arco e flecha -, à qual se entregava com tanta determinação e por tantos anos com o objetivo de atingir uma experiência direta, não-atravessada pelo intelecto, pergunta a seu mestre: “Sou eu quem estira o arco ou é o arco que me leva ao estado de máxima tensão? Sou eu quem acerta no alvo ou é o alvo que acerta em mim?”

A série Urucum nasceu dos sonhos da artista, desencadeados, segundo ela, por uma sucessão de trágicos acontecimentos familiares ocorridos durante a pandemia. Em um deles viu-se pendurada num ambiente vermelho. O esforço em compreender essa situação levou-a a imaginar-se como um pincel vivo, de cabeça para baixo, os cabelos como cerdas embebidas no vermelho do urucum tingindo um tecido branco estendido no chão. A pesquisa do urucum combinou-se com o treino de acrobacia, ao condicionamento físico capaz de prepará-la para o esforço doloroso de realizar uma dança numa posição tão inusual. Cada performance realizada confluindo em pintura e vídeo.

Os cabelos cumprem uma função importante nas ações de Luciana, sendo parte significativa que resultam em fotografias. Chama a atenção seu protagonismo em imagens pertencentes à série Orgânicos, 2014, nas quais o corpo nu da artista está sentado, acocorado, deitado diretamente sobre o chão de uma estrada de terra. O corpo em contato franco com a terra rasgada, esventrada em sentido longitudinal, ou encaixado num barranco, itens ásperos da engenharia de estradas, das técnicas de terraplanagem, de cortes e aterros, procedimentos de retificação da paisagem com vistas à sua adequação aos imperativos de uma lógica econômica de natural alheia aos impactos ambientais. À feminilidade da terra, denominador comum das mais variadas mitologias, o que se explica por sua condição de signo maior da fertilidade, a artista sobrepõe seu corpo frágil, sua pele acetinada dotada da mesma tonalidade do chão e precariamente protegida pelo véu formado por seus cabelos sedosos, longos, desalinhados. Seu corpo parece aflorar do chão, quer confundir-se com ele, como se a ferida aberta na paisagem expusesse um de seus pomos mais puros à inclemência do sol forte e da poeira deixada pela passagem dos veículos que já desapareceram no horizonte. Os cabelos, o que há de simultaneamente mais vegetal e líquido em nós, escorrendo ininterruptamente desde o alto da cabeça, é tema frequente dos contos infantis, como a história da menina assassinada pela madrasta e cujo canto súplice suspende o machado com o qual o jardineiro deceparia o arbusto em que sua cabeleira se transformou. Transformá-lo em pincel vivo encharcado no vermelho sanguíneo do urucum equivale a derramar o próprio sangue, devolvendo ao chão o sangue que dele foi tirado.

É irresistível a desenvoltura com que Paula Juchem lida com os dois elementos essenciais da cerâmica: a terra e o fogo. Aparentemente o convívio íntimo e continuado com eles, conhecendo-lhes as manhas e idiossincrasias, em vez de uma relação pautada na reverência, deu lugar a uma convivência alegre. A artista bole com os dois elementos, brinca com eles, provoca-os, deixando com inveja aqueles que enveredam pela cerâmica, ou por qualquer outra linguagem, como quem tira alguém para dançar sem saber conduzir. Tem gente submissa às regras, esmerando-se em não pisar nos pés do conspícuo parceiro, a ARTE, enquanto Paula, segura de seus passos premeditadamente desencontrados, pisca para a cerâmica que lhe pisca de volta, e sai em saracoteios sincopados. Isso sem contar sua expectativa na boca do forno, aguardando o resultado da conversa entre a argila e o fogo, decidindo sobre as proposições da artista, desembocando em resultados imprevistos, e que ela saúda como erros bem-sucedidos.

Veja-se, por exemplo, a série Lâminas, de 2022. Fixados nas paredes com o formato e a coloração álacre das pinturas e guaches que vem produzindo desde 2021, evocam também pequenas mesas em pé sobre as quais estão arranjados os objetos mais disparatados. Cada Lâmina é pretexto para uma barafunda formal, para uma investigação ávida de soluções. Olhar para cada uma leva à reconstituição dos tipos de gesto, instrumentos, decisões sobre cor e forma; conduz às torções, aplainamentos, cortes, incisões, acréscimos, eriçamentos, aplicações; à percepção do convívio de coisas distintas – orgânicas, geométricas, funcionais, como colares e penduricalhos, obscuros, como esses seres habitantes das profundezas marítimas, revelados pelos documentários produzidos pelo Animal Planet. Tudo isso que, a rigor, resume-se a um único material, a argila, cuja plasticidade é explorada até onde for possível sua aliança entre mãos e imaginação.

Assentadas sobre bases e mesas, as esculturas pertencentes à série Hipótese são prova de suas tentativas de reinaugurar as formas, levá-las à infância. Criaturas, por sua vez, versam sobre o que teria acontecido se o empilhamento, o impulso ancestral que produziu a arquitetura, fosse guiado pelo desejo de reunir volumes heteróclitos e não homogêneos, se a irregularidade e a ambivalência semântica do barroco assumisse o comando, e não a monotonia da lógica aristotélica. Vale lembrar Eugenio d’Or, entre as vozes mais autorizadas sobre o Barroco, a defendê-lo como retorno ao primordial, à natureza.

O conjunto Vespeiros, 2022, confirma a erudição de Paula Juchem, a versatilidade em burilar formas. De pedra a vaso, do cupim à casa de marimbondos, cada volume é como que esvaziado, perde sua solenidade, sua altivez, para murchar, cambaio, variando em direção a uma outra possibilidade. Enxameadas, recobertas de pequenos furos, as formas respiram, têm algo de membranas porosas, parecem movimentar-se em direção a outras formas, instáveis, pulsantes, como a vida.