Caspar David Friedrich, O Caminhante sobre Mar de Névoa, 1818

Por Cadu Gonçalves

O Caminhante sobre Mar de Névoa, pintura à óleo de Caspar David Friedich de 1818, retrata um homem, de casaco preto e bengala na mão direita, de costas ao observador. Esse homem de identidade oculta está na beira de algo que parece um abismo, não se sabe se é o topo de uma montanha ou uma pedra que avança sobre o mar, só se vê que ele está à beira de algo e que o único caminho é o horizonte, com o imenso céu de referência. A névoa é um mistério sob seus pés e diante dos seus olhos. Essa nuvem perto do chão permite uma experiência de céu; a suspensão de gotículas de água, tornando líquido o vapor, altera rotas de navegação, paralisa o tráfego aéreo e instaura a deriva e a espera, tal e qual a história da orixá Euá, na cultura iorubá, cujo poder ao se transformar em névoa faz cessar a matança dos homens ao tirar deles a capacidade de enxergar com nitidez.

Com o nevoeiro, o olhar força-se a reconhecer a paisagem, que é esmaecida e confusa, mas reconhecível por seu recorte junto ao céu, assim como as gravuras de Kika Levy na série 360º (2019), que são ao navegante perdido a esperança de terra firme. A artista indica a imagem pelo contorno das montanhas, cuja forma feita por recortes em metal carregam a cada impressão o apagamento de sua cor, já que Levy extrai os azuis da tinta até sua inexistência. Ou pelo isolamento da figura, a exemplo de Bunker (2020), onde a imagem é a pele dos abrigos subterrâneos madrilenhos usados durante a Guerra Civil Espanhola; a textura das paredes é indício e imagem.

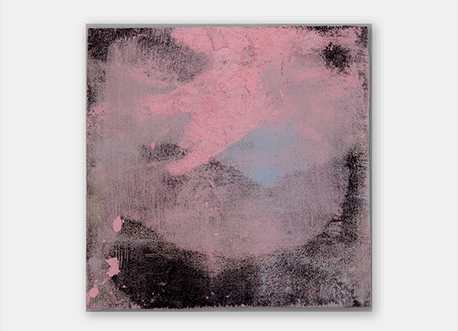

Pablo Ferretti, Dia de muito, véspera de pouco II, 2020 , giz escolar sobre lixa, 18 x 13cm

Ainda pensando na luz que pode confundir o navegante, Pablo Ferretti em um gesto quase divino a cria sobre a superfície áspera das lixas. O óxido de ferro que compõe esse material é granular e brilhante, proporciona à cor uma luz difusa em uma superfície pouco agradável ao tato como em Dia de muito, véspera de pouco I (2020). A imagem proporcionada por Ferretti nesses pequenos espaços não é só contemplativo, a pintura também é um ambiente; percorrer os olhos por Dia de muito, véspera de pouco II (2020) é procurar onde o gesto com o giz de carbonato de cálcio se inicia e quando ele se transforma em massa de cor ou nuvem que anuncia tormentas.

Daniel Jablonski, Hy Brazil, impressões em placas PETG de 0,5mm gravadas a laser, 70 × 100 cm

Como o Argonautas e a esquadra de Odisseu, se pensarmos na mitologia grega, os navegantes muitas vezes atracaram no erro ou tentaram descrever novas terras que são mistério nos mapas náuticos, como a ilha de Hy Brazil (2018-2020) objeto de estudo da série de mesmo nome de Daniel Jablonski, desdobradas em diferentes linguagens: de mapas a um grande tapete, de prints de sites de busca a recortes de madeira que simulam as diferentes representações da ilha em mapas e um grande neon em italiano arcaico. A ilha que aparece em cartas de navegação entre 1325 a 1870, bem antes da tomada do país que agora habitamos, abriga uma civilização bastante evoluída, é um espaço místico e impreciso, que tem sua localização mutável em vários registros cartográficos, com diferentes formas de representação, também flutua pela internet, outro espaço que possibilita navegações e enganos.

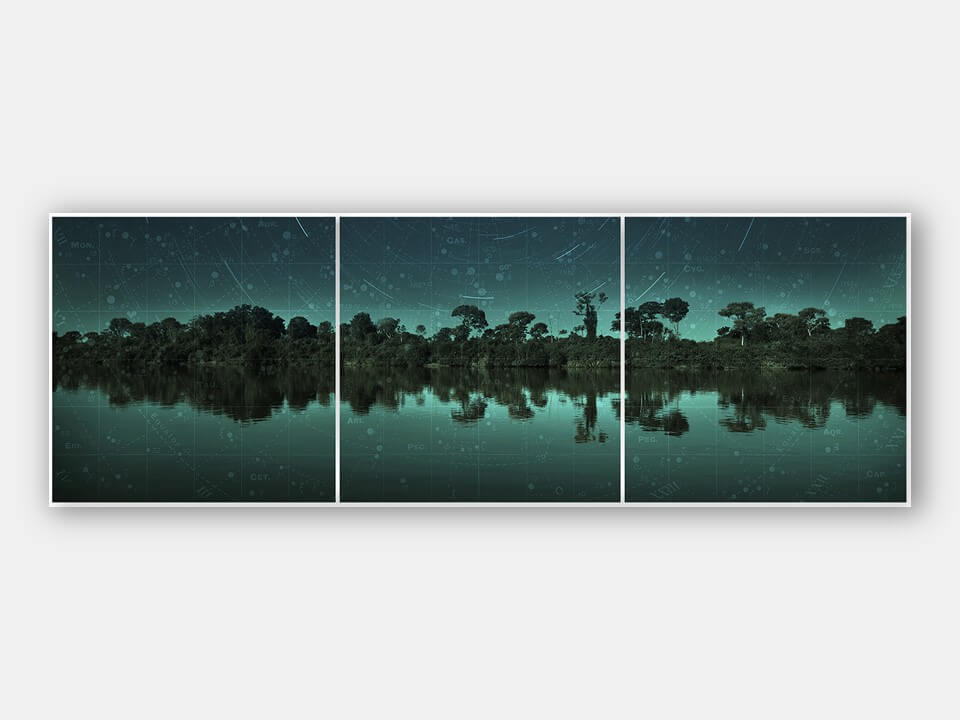

Feco Hamburger, Xingu Áries, impressão UV sobre alumínio composto, 100 × 300 cm

Os maias, os berbéries, os fenícios e tantos outros povos têm uma característica em comum: olhar o céu e se guiar pelas estrelas. São as constelações que orientam o caminho e só resta observá-las quando as nuvens tocam a superfície da terra. Em Xingu-Áries (2019), Feco Hamburguer registra a floresta que margeia o grande rio amazônico e traz as coordenadas das estrelas, porém, o navegante que se orienta por este céu talvez se perca para sempre, já que o artista junta dois polos do planeta em uma só imagem. Enquanto a floresta do hemisfério Sul recorta o céu e espelha-se na água, o céu é setentrional, registrado no Deserto de Negev (ao sul de Israel) mais próximo à Polaris, constelação que não podemos ver na nossa porção de planeta. Esse mesmo céu observado pelo artista torna-se um relógio que recorta o tempo em peças, como um tangram na obra É quase meia-noite (2020); nela a alusão do artista às horas é a evolução da Terra e nosso presente estaria constantemente marcando os minutos que se aproximam da meia-noite.

O homem com seu desejo em dominar a natureza, no primeiro sopro do vento ou nos primeiros minutos dentro de um nevoeiro, se verá sempre à mercê dela. O olhar para as estrelas ou perceber-se à deriva torna-se, além de uma busca por direções e caminhos, um exercício de fé. Ao apropriar-se d’O Caminhante de Friedich como uma alegoria e dar continuidade aos seus passos, lançar-se à frente e deixar-se ser engolido será o caminho mais certeiro a seguir, porque, assim como os artistas e seus trabalhos apresentados, a recompensa mais frutífera vem do desconhecido.

* Cadu Gonçalves é curador